10 Rekomendasi Film tentang Perempuan Pemimpin

Riset Women Leaders in Series & Movies: How Women Succeed as Characters and as (Fictional) Leaders oleh badan riset internasional, Latitude+Lumiere, menemukan bahwa karakter perempuan pemimpin seperti Daenaery (Game of Thrones) dan Margaret Thatcher (The Iron Lady) dinilai sebagai sosok yang kuat dan inspiratif.

Penelitian yang melibatkan 150 responden laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 55 tahun tersebut juga menemukan bahwa karakter perempuan pemimpin memiliki kualitas kecerdasan tinggi, selera humor, dan tegas dalam memilih keputusan saat berhadapan dengan masalah. Hal itu dirujuk pada karakter Shuri (Black Panther) dan Queen Elizabeth II (The Crown).

Meskipun begitu, riset itu menemukan bahwa 41 persen responden perempuan tidak setuju representasi kepemimpinan sudah akurat, karena tantangan yang dihadapi perempuan pemimpin lebih kompleks dan sistemis. Beberapa karakter memang menginspirasi, tapi sangat sulit dibayangkan di dunia nyata.

Sementara itu, hasil penelitian gabungan Plan International dan Geena Davis Institute on Gender and Media, Rewrite Herstory juga menunjukkan representasi perempuan pemimpin di sinema masih minim dibandingkan laki-laki. Walaupun representasi masih sedikit, berikut rekomendasi film tentang perempuan pemimpin yang patut ditonton.

Baca juga: Drakor ‘Start-Up’ Beri Pelajaran Soal Pemimpin Perempuan

1. Film Perempuan Pemimpin Paling Terkenal: Star Wars (1977)

Leia Organa (Carrie Fischer) adalah salah satu karakter film perempuan pemimpin paling menonjol dalam genre fiksi ilmiah dan budaya populer secara umum. Tidak hanya menjadi seorang putri, Organa juga seorang jenderal pemimpin untuk para pemberontak melawan serangan Empire dan Darth Vader. Dalam perjalanannya melawan tirani Empire, Organa kerap menyelamatkan dan membantu saudara kembarnya Luke Skywalker.

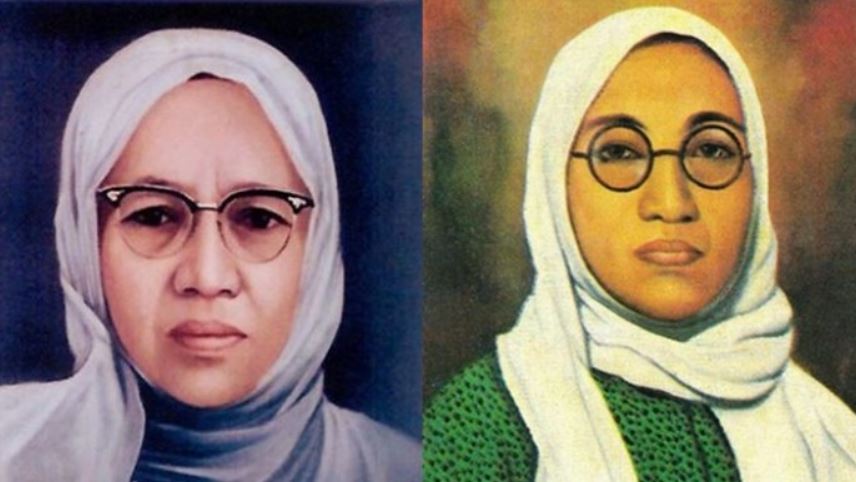

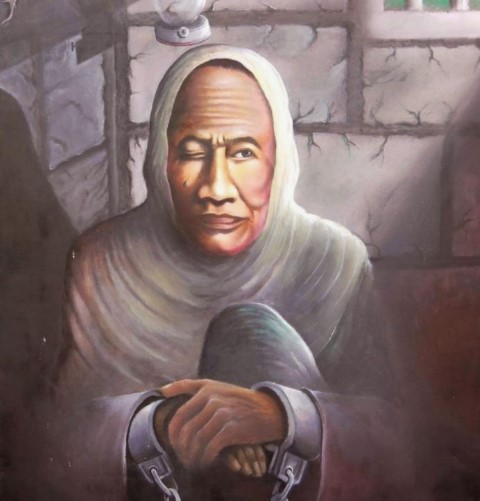

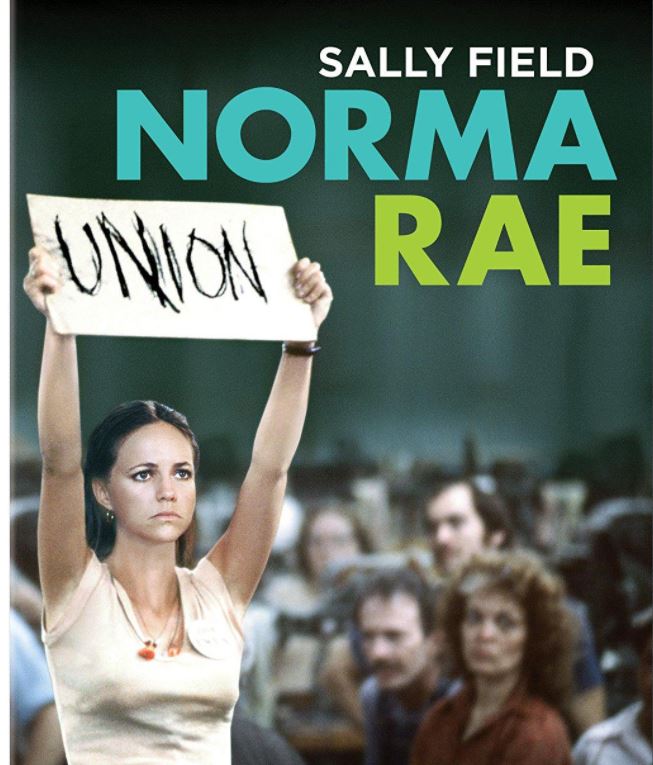

2. Film Tentang Kepemimpinan Perempuan: Norma Rae (1979)

Film tentang perempuan pemimpin ini yang disutradarai Martin Ritt ini terinspirasi dari Crystal Lee Sutton, aktivis serikat buruh di Amerika Serikat. Norma (Sally Field) bekerja di pabrik kapas dan menuntut keadilan untuk buruh yang kesehatannya menurun karena dieksploitasi. Manajemen pabrik juga mengeluarkan aturan rasialis yang untuk memecah belah solidaritas antar buruh. Melalui film ini, Field berhasil meraih Piala Oscar sebagai Aktris Terbaik pada 1980.

3. Alien (1979)

Ellen Ripley (Sigourney Weaver) disebut-sebut sebagai salah satu karakter perempuan paling tangguh dalam sinema. Dalam film genre fiksi ilmiah horor ini, Weaver berperan sebagai penasihat militer Korps Marinir yang melawan makhluk luar angkasa agresif di antariksa. Karakter Weaver lebih fokus dalam memusnahkan alien daripada membawanya pulang untuk dijadikan senjata, seperti permintaan atasannya.

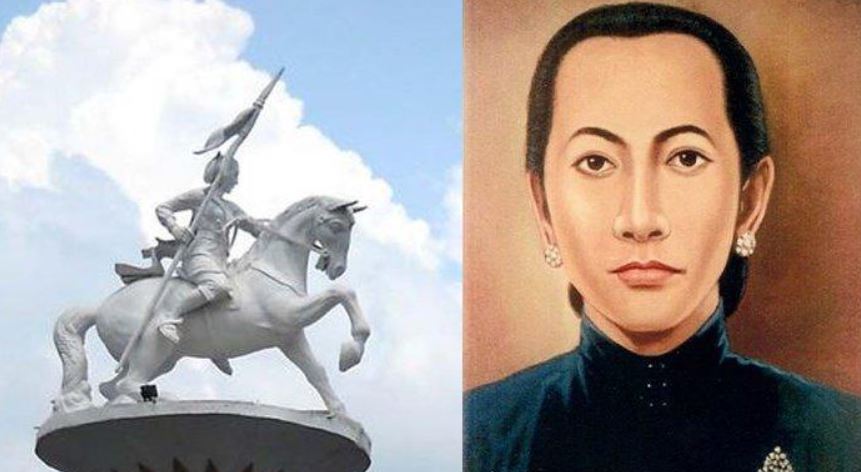

4. Bandit Queen (1994)

Film ini terinspirasi dari kehidupan Phoolan Devi, pemimpin kelompok bandit untuk melawan laki-laki yang melakukan kekerasan seksual. Dalam Bandit Queen, diperlihatkan bagaimana Pholaan adalah korban pernikahan anak yang juga tersiksa karena kemiskinan struktural. Tumbuh dewasa, Phoolan menjadi korban pelecehan seksual dan diusir ketika menolak untuk dilecehkan. Ia kemudian membentuk kelompok sendiri dan dikenal sebagai pemimpin pemberani dan mengayomi anggotanya.

Baca juga: Tokoh Perempuan Disney Masih Terjebak Stereotip Negatif Perempuan Pemimpin

5. Elizabeth (1998)

Ratu Elizabeth I adalah pemimpin perempuan ternama Kerajaan Inggris yang berjaya pada era Golden Age (1558-1603) seni dan literatur, seperti karya William Shakespeare. Film drama yang disutradarai Shekhar Kapur ini menceritakan masa-masa awal kepemimpinan Elizabeth I (Cate Blanchett) yang penuh lika-liku, seperti ancaman dari pihak yang tidak setuju dirinya menduduki takhta.

6. Erin Brokovich (2000)

Film tentang kepemimpinan yang didasarkan kisah nyata aktivis lingkungan hidup AS, Erin Brokovich, ini berhasil mengganjar pemerannya Julia Roberts dengan Piala Oscar. Brokovich adalah ibu tunggal yang bekerja sebagai sekretaris di firma hukum, yang berperan penting dalam investigasi kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan Pacific Gas and Electric Company.

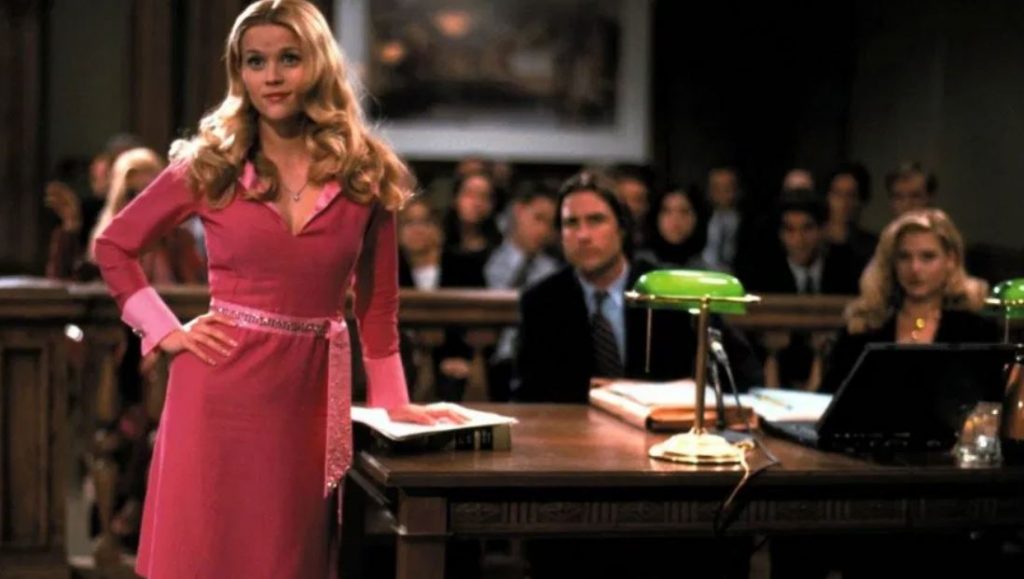

7. Film Perempuan Feminis: Legally Blonde (2001)

Karakter Elle Woods (Reese Whitherspoon) sangat dipuja penggemar budaya populer karena mematahkan stereotip dumb blondes atau perempuan rambut pirang bodoh. Film ini sungguh feminis karena menggambarkan keragaman karakter perempuan, kemandirian dalam hubungan, dan upaya melawan stereotip negatif, diskriminasi, dan pelecehan seksual.

Woods yang cerdas namun banyak diremehkan karena penampilannya, bertekad dan akhirnya masuk ke fakultas hukum Harvard untuk membuktikan bahwa dirinya mampu kepada mantan pacar yang seksis. Selama di Harvard, Woods juga membantu memecahkan kasus pembunuhan suami seorang instruktur kesehatan.

Baca juga: Film-film Hayao Miyazaki dan Representasi Kepemimpinan Perempuan

8. Film Tentang Kepemimpinan: Whale Rider (2002)

Film tentang perempuan pemimpin ini terinspirasi dari novel berjudul sama karya Witi Ihimaera, film ini mengisahkan tentang Pai, seorang anak perempuan yang mendobrak tradisi suku Maori di Selandia Baru. Menurut tradisi, hanya anak laki-laki yang bisa menjadi pemimpin. Pai memiliki saudara kembar laki-laki yang meninggal bersama ibunya saat dilahirkan. Anak perempuan itu memiliki hubungan yang kompleks dengan kakeknya, Koro. Hubungan antar keduanya juga menjadi poin utama Pai menuju posisi kepala suku Maori.

9. Hidden Figures (2016)

Film yang disutradarai Theodore Melfi ini didasarkan pada kisah nyata soal para perempuan dalam dunia sains yang kurang dianggap. Tiga perempuan kulit hitam—Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), dan Mary Jackson (Janelle Monae) adalah ahli matematika serta insinyur yang berperan besar pada peluncuran roket NASA ke luar angkasa. Film ini juga mengangkat isu rasialisme dan suara perempuan yang dikecilkan di tempat kerja.

10. Film Perempuan Pemimpin: Little (2019)

Aktris Issa Rae berperan sebagai April, asisten dari pemilik serta bos perusahaan teknologi terkemuka, Jordan Sanders (Regina Hall) yang sombong. Suatu hari, Sanders dikutuk menjadi anak berusia 13 tahun, tentu saja membuat asistennya April terkejut. Film drama-komedi ini menunjukkan cara keduanya bekerja sama agar perusahaan terus berjalan saat sang bos terjebak di tubuh anak kecil. Kutukan tersebut juga membuat karakter Hall mengubah perilakunya dan menghargai orang di sekitarnya.

Read More