5 Pahlawan Perempuan Indonesia yang Perjuangkan Kemerdekaan Indonesia

Kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta lahir hanya dari jerih payah para laki-laki saja, namun terdapat andil pahlawan perempuan juga di dalamnya. Sejak dahulu, perempuan juga sudah banyak berperan dalam berbagai gerakan untuk membebaskan bangsa ini dari cengkeraman penjajahan Belanda. Mereka dengan berani serta gigih berjuang di garis terdepan dan membantu dengan segala cara mereka.

Pahlawan Perempuan Berjuang di Berbagai Daerah

Dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali patriot-patriot perempuan yang siap berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda serta Jepang. Tidak hanya di garis depan memegang senjata, mereka juga pandai mengatur strategi serta membantu menyuplai perbekalan para tentara yang berjuang di medan perang.

Walaupun dahulu mereka tidak mengenal istilah feminisme dan kesetaraan gender, para perempuan ini hanya memiliki satu tujuan yaitu merdeka. Mau laki-laki atau pun perempuan, mereka bekerja sama agar cita-cita untuk merdeka tercapai. Sebagai generasi penerus bangsa, kita perempuan juga perlu banyak belajar dari cerita-cerita para pahlawan perempuan Indonesia. Maka dari itu, berikut ini beberapa nama pahlawan perempuan beserta keahlian mereka, yang perlu kamu ketahui.

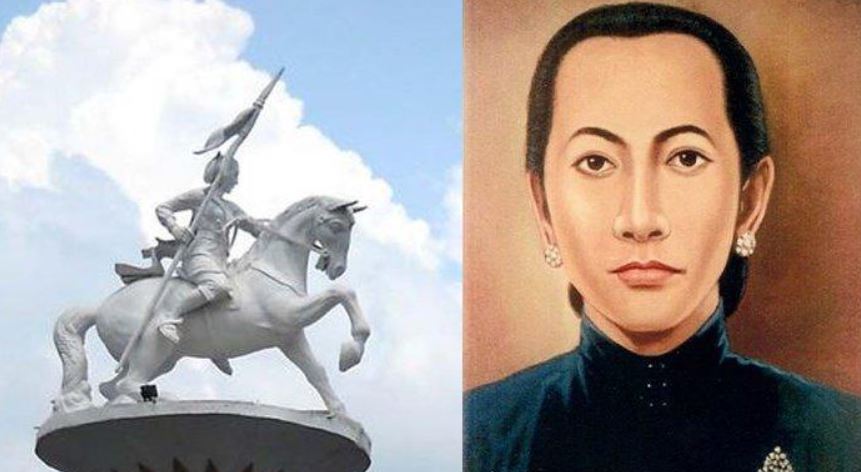

1. Panglima perang perempuan pertama Laksamana Malahayati

Siapa sangka Indonesia memiliki seorang laksamana perempuan. Ia bernama Keumalahayati, atau lebih dikenal sebagai Laksamana Hayati. Ia seorang alumni Akademi Ketentaraan Kesultanan Aceh Darussalam Ma’had Biatul Makdis, yang dilatih oleh instruktur perang dari Turki.

Baca Juga: 6 Perempuan Muslim yang Sukses Mendobrak Bidang STEM

Laksamana Hayati merupakan perempuan panglima perang pertama di Nusantara. Saat itu, sebelum kolonialisme masuk ke Indonesia, prajurit perempuan merupakan hal yang biasa dimiliki oleh kerajaan.

Ketika suaminya, Laksamana Zainal Abidin, meninggal dalam perang melawan Portugis di Teluk Haru, Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh yang gugur dalam perang.

Ia pun diangkat menjadi pemimpin pasukan Inong Balee dengan pangkat Laksamana.

Laksamana Malahayati bersama dengan pasukannya pun berhasil memukul mundur Belanda pada 1559 dan menyebabkan tewasnya salah satu pemimpinnya, Cornelis De Houtman.

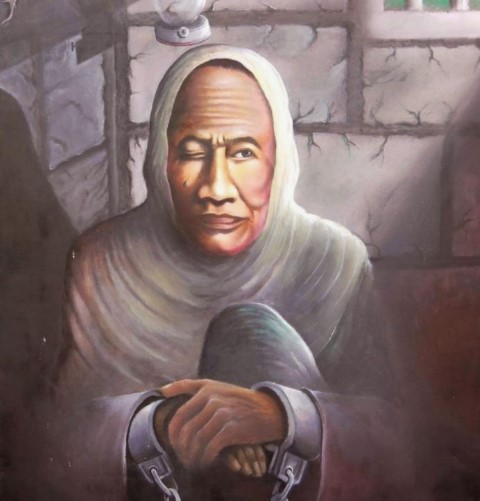

2. Jeane D’Arc asal Indonesia Martha Christina Tiahahu

Martha Christina Tiahahu adalah remaja perempuan berusia 17 tahun yang melawan penjajahan Belanda di daerah Maluku. Christina lahir pada 4 Januari 1800 sebagai anak pertama dari Kapitan Paulus Tiahahu, seorang pemimpin tentara rakyat Maluku. Ia sangat dekat dengan ayahnya, bahkan sang ayah mewariskan keahlian berperang dan menggunakan tombak pada Christina.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Pengusaha Perempuan Pantang Menyerah

Dengan berani, Martha mendampingi sang ayah memimpin pasukan di Pulau Nusalaut, Saparua. Ia juga turut andil dalam membakar semangat para perempuan Maluku lainnya untuk angkat senjata ddalami perang ini. Walaupun sempat menjatuhkan Benteng Duurstede bersama dengan kepemimpinan Pattimura, bagaimanapun juga laskar rakyat Maluku tetap kalah jumlah.

Ayah Martha ditangkap lalu dijatuhi hukuman mati. Nasib Martha sendiri awalnya dibebaskan namun, kembali ditangkap lalu dipekerjakan paksa sebagai budak di Pulau Jawa. Dalam perjalanan di kapal, kondisi kesehatan Martha memburuk dan ia menolak untuk diobati dan makan. Akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 1818.

3. Cut Meutia

Lahir di Keureutoe, Pirak Timur, Aceh Utara pada 15 Februari 1870, Cut Meutia adalah salah satu Pahlawan Nasional asal Aceh. Perlawanan Cut Meutia melawan penjajahan Belanda berawal dari membantu sang suami Teuku Muhammad atau Teuku Tjik Tunong. Sebelum meninggal dunia, Tjik Tunong memberikan wasiat pada teman dekatnya, Pang Nangroe agar bersedia menikahi istrinya dan merawat anak mereka.

Cut Meutia akhirnya menikah dengan Pang Naggroe dan kembali berjuang di medan perang. Pang Nanggroe gugur pada 26 September 1910. Setelah itu Cut Meutia kembali melanjutkan perjuangan bersama dengan pasukan yang tersisa. Ia berhasil menyerang dan merampas pos-pos Belanda sambil bergerak maju melalui hutan belantara. Pada 24 Oktober 1910, Cut Meutia akhirnya gugur dalam bentrokan di Alue Kurieng.

4. Pahlawan perempuan ahli strategi Nyi Ageng Serang

Nyi Ageng Serang lahir pada tahun 1762. Ia merupakan keturunan Sunan Kalijaga yang mendapat wilayah di Serang. Sejak ia kecil, Nyi Ageng Serang menyukai latihan bela diri serta strategi perang. Ia menjadi orang kepercayaan Pangeran Diponegoro dalam tiap serangan dalam Perang Jawa. Perang ini merupakan perang yang paling berpengaruh dalam membuat VOC atau kongsi dagang Belanda bangkrut.

Baca Juga: Perempuan Pemimpin dalam Film: Kurang Representasi, Diseksualisasi

Biang keladinya? Tentu saja Nyi Ageng Serang dan pasukannya, Semut Ireng. Taktik gerilya yang berhasil memorak-porandakan pasukan VOC menjadi salah satu inspirasi Jenderal Sudirman dan digunakan pada perang revolusi.

Nyi Ageng Serang juga dikenal dengan kesaktiannya dengan memberikan azimat lempeng logam yang dibalut ayat-ayat Al-Qur’an (rajah), dan banyak orang berguru padanya untuk mendapatkan ilmu strategi perang dan hal spiritual.

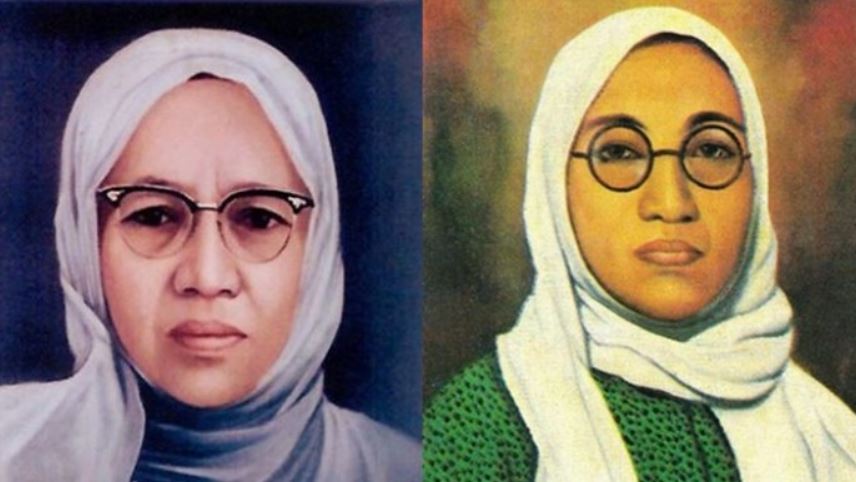

5. Erna Djajadiningrat

Perjuangan memerdekakan Indonesia tidak bakal berjalan mulus kalau tidak ada bantuan logistik untuk para prajurit. Hal ini tidak akan berhasil tanpa bantuan pasokan makanan dari Erna Djajadiningrat, seorang pahlawan perempuan dari Jawa Barat, bersama dengan organisasi Wani (Wanita Indonesia) yang didirikan pada 1945 bersama dengan Maria Ulfah beserta Suwarni Pringgodigdo.

Ia merupakan keturunan bangsawan Serang, Jawa Barat, dan di masa kemerdekaan ia membantu di bagian dapur umum untuk memasok logistik untuk para prajurit di garis depan. Dapur umum Wani bertugas untuk memasok nasi bungkus untuk beratus-ratus prajurit badan keamanan rakyat. Ketika rumahnya ditembaki tentara Belanda, NICA, ia tidak panik, malah sangat tenang sampai-sampai ia dijuluki sebagai si nona keras kepala.

Ketika Belanda mencium gelagat bahwa organisasi Wani membantu menyuplai Logistik untuk garis depan, Belanda pun melarang kegiatan mereka. Tidak tinggal diam, Erna mengubah nama Wani menjadi PSKP (Panitia Sosial Korban Politik) dan tetap melakukan kegiatan dapur. Tidak hanya itu PSKP juga menangani pembebasan para pejuang yang ditahan Belanda.

Read More