Apakah Aturan Kenaikan Upah Minimum Sudah Efektif Lindungi Pekerja?

Kebijakan upah kerja minimum sebagaimana diatur dalam omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi salah satu isu yang mengundang protes berbagai kalangan, terutama buruh, hingga muncul aksi-aksi protes di jalan.

Di Indonesia, kebijakan kenaikan upah minimum telah ada sejak tahun 1970-an. Namun, hal itu baru benar-benar digalakkan pada awal tahun 1990-an. Pasalnya, ketika itu Indonesia mendapat tekanan dari sejumlah negara untuk menghentikan praktik “sweatshop”: Memeras pekerja dengan upah murah, jam kerja panjang, dan tempat kerja tidak layak.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) telah menyoroti pentingnya penetapan upah minimum di setiap negara/wilayah. Perhatian ILO terhadap isu upah tidak lepas dari niat untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, salah satunya mendapatkan pengupahan yang layak di berbagai negara.

Sejak itu, pemerintah kerap menaikkan upah minimum hingga mencapai 76 persen dari upah rata-rata buruh di Indonesia pada tahun 2018. Angka ini yang cukup tinggi jika dibandingkan negara-negara lain seperti Australia (47 persen), Jepang (36 persen), Malaysia (30 persen, tahun 2017), dan Thailand (34 persen, tahun 2017).

Akan tetapi, apakah kebijakan upah minimum yang tinggi benar-benar efektif dalam melindungi pekerja?

Untuk menjawab ini tidak mudah, karena isu kenaikan upah minimum terkait banyak faktor, di antaranya cakupan dari kebijakan upah minimum tersebut.

Selain itu, kenaikan upah minimum juga memiliki dampak yang berbeda bagi kelompok pekerja yang berbeda: pekerja dengan keterampilan tinggi versus rendah; pekerja perempuan versus laki-laki.

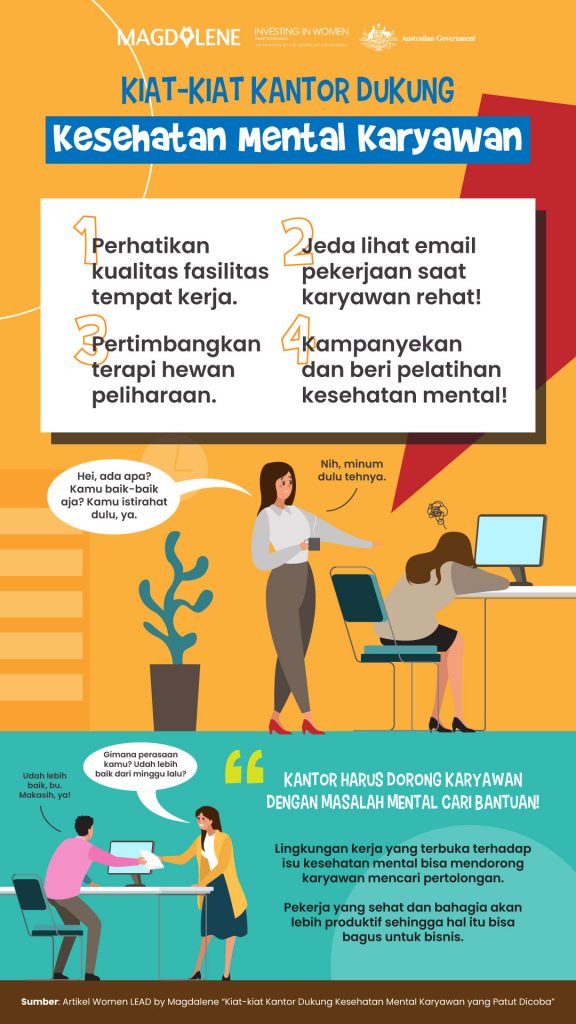

Baca juga: 8 Tanda Kantor Dukung Perempuan yang Patut Dicontoh

Pada 2019, saya melakukan sebuah studi terhadap dampak upah minimum. Dengan menggunakan data level provinsi yang diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2001-2015, saya menganalisis pengaruh kenaikan upah minimum terhadap jumlah pekerja di sektor formal, informal, dan juga pengangguran di Indonesia. Penelitian saya menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak serta-merta membawa perubahan positif secara merata pada pekerja.

Faktor-faktor Penentu Kebijakan Kenaikan Upah Minimum

Di Indonesia, kenaikan upah minimum memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pekerja di sektor formal dan di sektor informal, serta terhadap pekerja laki-laki dan pekerja perempuan.

Mengikuti klasifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sedikit penyederhanaan, pekerja di sektor formal diartikan sebagai pekerja yang memiliki status pekerjaan “buruh/karyawan”, dan menerima upah dan tunjangan sesuai aturan ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja informal adalah pekerja dalam bidang tertentu seperti usaha rumahan (pekerja keluarga), pekerja mandiri (seperti freelancer), dan pekerja lepas (buruh tani atau buruh konstruksi).

Penelitian ini menemukan bahwa upah minimum berkaitan dengan berkurangnya jumlah pekerja di sektor formal. Lebih khusus lagi, penurunan jumlah pekerja perempuan di sektor formal lebih banyak dibandingkan jumlah pekerja laki-laki.

Kenaikan upah minimum meningkatkan jumlah biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, terutama jika tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas para pekerja.

Jumlah penurunan pekerja perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki juga mencerminkan kurangnya kesetaraan gender di pasar tenaga kerja Indonesia. Temuan ini sesuai dengan hasil studi-studi terdahulu yang menemukan dampak negatif kenaikan upah minimum terhadap jumlah pekerja di sektor formal.

Penelitian juga menunjukkan kemungkinan adanya perpindahan tenaga kerja, terutama laki-laki, dari sektor formal ke sektor informal ketika terjadi kenaikan upah minimum, seperti yang juga ditemukan oleh studi sebelumnya.

Baca juga: Bentuk Diskriminasi Gender di Tempat Kerja dan Cara Mengatasinya

Perpindahan ini salah satunya adalah karena ketiadaan tunjangan atau perlindungan bagi orang yang tidak bekerja (unemployment benefits) sehingga memaksa sebagian pekerja yang gagal mendapatkan pekerjaan di sektor formal untuk berpindah ke sektor informal karena kebutuhan untuk memiliki penghasilan.

Pada 2018, sektor formal hanya mempekerjakan 43 persen dari total orang yang bekerja di Indonesia. Terlebih lagi, walau studi tidak menemukan kaitan antara kenaikan upah minimum dan kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia, kenaikan upah minimum diketahui berkaitan dengan menurunnya partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari kerja.

Hal ini menggambarkan ada juga pekerja yang menyerah dan berhenti mencari pekerjaan karena berkurangnya kesempatan kerja.

Bagaimana Kebijakan Kenaikan Upah Minimum untuk Pekerja Informal?

Perlu diingat bahwa sektor informal identik dengan kondisi pekerjaan yang lebih buruk dibandingkan sektor formal. Ekonomi informal kerap diisi oleh pekerjaan-pekerjaan yang tidak teregulasi dan tidak terdaftar – seperti buruh harian dan pedagang kaki lima – sehingga mengakibatkan minimnya perlindungan bagi pekerja di sektor tersebut. Selain itu, rata-rata upah pekerja di sektor informal pun lebih rendah dibandingkan upah di sektor formal.

Di Indonesia, perlindungan untuk mendapatkan upah minimum berlaku hanya untuk buruh/karyawan, seperti diatur UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, pasar tenaga kerja Indonesia diisi oleh pekerja-pekerja dengan status lain selain “buruh”, yaitu mereka yang bekerja di sektor informal.

Sebuah studi pada 2006 memperlihatkan bahwa sebagian besar usaha informal tidak mengetahui tentang peraturan upah minimum, dan tingkat upah dari pekerja di usaha informal beragam tergantung jenis pekerjaan, keterampilan dan jenis kegiatan.

Oleh karena itu, kita harus kembali meninjau apakah kenaikan upah minimum berhasil mencapai tujuannya untuk melindungi pekerja.

Jelas bahwa kenaikan upah minimum berhasil meningkatkan pendapatan sebagian pekerja dengan mengorbankan sebagian pekerja yang lain. Terlebih, pekerja-pekerja yang rentan seperti perempuan, lebih banyak menganggung efek negatif dari kenaikan upah minimum.

Penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak kenaikan upah minimum tidak hanya bagi pekerja di sektor formal, tetapi juga pada mereka yang berada di sektor informal atau akan terpaksa pindah ke sektor informal.

Ada banyak celah hukum, yang dapat dimanfaatkan beberapa kelompok pengusaha untuk tidak memberi upah minimum. Dalam UU Ketenagakerjaan misalnya, pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum untuk dimungkinkan untuk menggaji karyawannya dengan upah lebih rendah. Ini jelas bertentangan dengan pengertian upah minimum yang merupakan upah yang wajib dibayarkan kepada buruh.

Tingginya ketidakpatuhan terhadap kewajiban membayar upah lebih tinggi dari upah minimum juga merupakan masalah yang harus dituntaskan. Pada tahun 2016, 47 persen dari karyawan di sektor formal mendapatkan upah yang lebih rendah dari upah minimum.

Meskipun masalah tingkat kepatuhan yang rendah soal upah minimum telah terdengar begitu lama, hukuman pidana terhadap pelanggaran pembayaran upah minimum baru terjadi pertama kali pada 2013. Ketika itu, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 1 tahun dan denda Rp 100 juta kepada seorang pengusaha asal Jawa Timur yang membayar karyawannya di bawah upah minimum regional.

Putusan itu dapat dilihat sebagai dasar untuk memperkuat penegakan hukum mengenai kebijakan upah minimum.

Salah satu alasan tingginya tingkat upah minimum dibandingkan upah rata-rata di Indonesia adalah karena negosiasi upah minimum merupakan satu-satunya sarana bagi serikat pekerja melakukan peran dalam melindungi anggotanya. Maka tak mengherankan bila serikat pekerja cenderung menuntut upah yang sangat tinggi.

Baca juga: Women Lead Forum 2021: Kesetaraan Gender di Kantor Harus Mulai dari Pemimpin

Mengingat kondisi seperti ini, perlu dibuka ranah perundingan bersama untuk melindungi hak-hak lain pekerja di luar upah, seperti tunjangan atau keamanan dan kelayakan tempat kerja. Perbaikan yang diminta – dan kemudian harus dilakukan – tidak melulu hanya soal upah.

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.

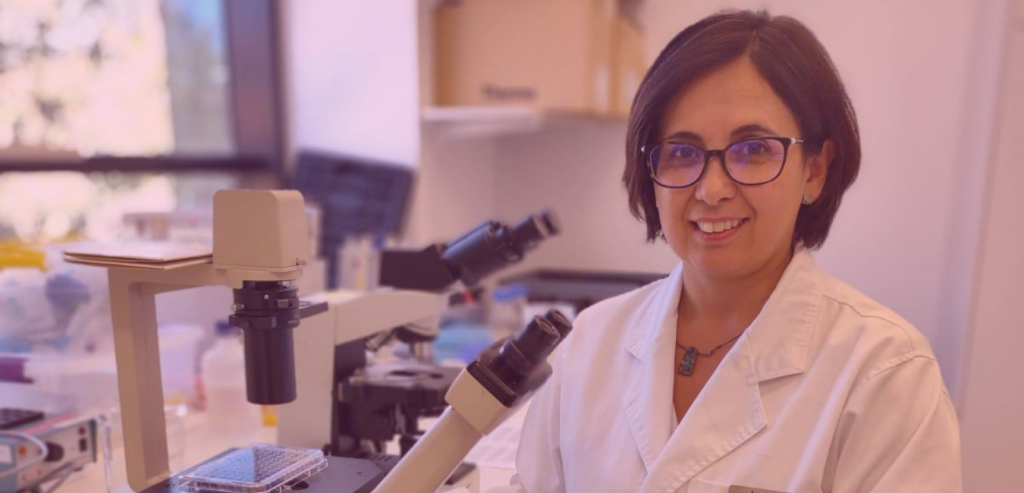

Tifani Husna Siregar adalah kandidat Ph.D. di Graduate School of Economics, Waseda University.

Read More