Diskriminasi Perempuan Pekerja ‘Event’, Bukti Negara Absen

Awal September lalu, Putu Dessy Fridayanthi, Master Ceremony (MC) perempuan, menerima diskriminasi usai dilarang tampil di acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, hanya karena ia perempuan. Itu bukan kali pertama, sebab berdasarkan kronologis yang diceritakannya di Instagram story, peristiwa tersebut sudah berulang selama tiga tahun terakhir.

Selain Dessy, beberapa perempuan lainnya yang pernah bekerja di sebuah acara maupun event organizer, mengalami hal serupa.

Gita, 28, periset di perguruan tinggi negeri menceritakan pengalamannya kepada Magdalene pada (22/9). “Gara-gara perawakan dan gaya saya maskulin, juga bersuara berat, saya sering dimanfaatkan atasan untuk mengurus hal-hal teknis kalau ada event,” tuturnya.

Bukan hanya itu, Gita pun mengalami pelecehan berupa catcalling, ketika mengawasi pemasangan panggung pada tengah malam hari.

Sementara “Anggun”, 22, pekerja swasta di sebuah perusahaan event mengalami diskriminasi berupa perbedaan pembagian pekerjaan, antara laki-laki dan perempuan.

“Perempuan enggak pernah in charge sebagai kru yang running event, padahal kita punya pengalaman yang cukup bagus lho. Otomatis ini ngaruh ke gaji perempuan,” ceritanya.

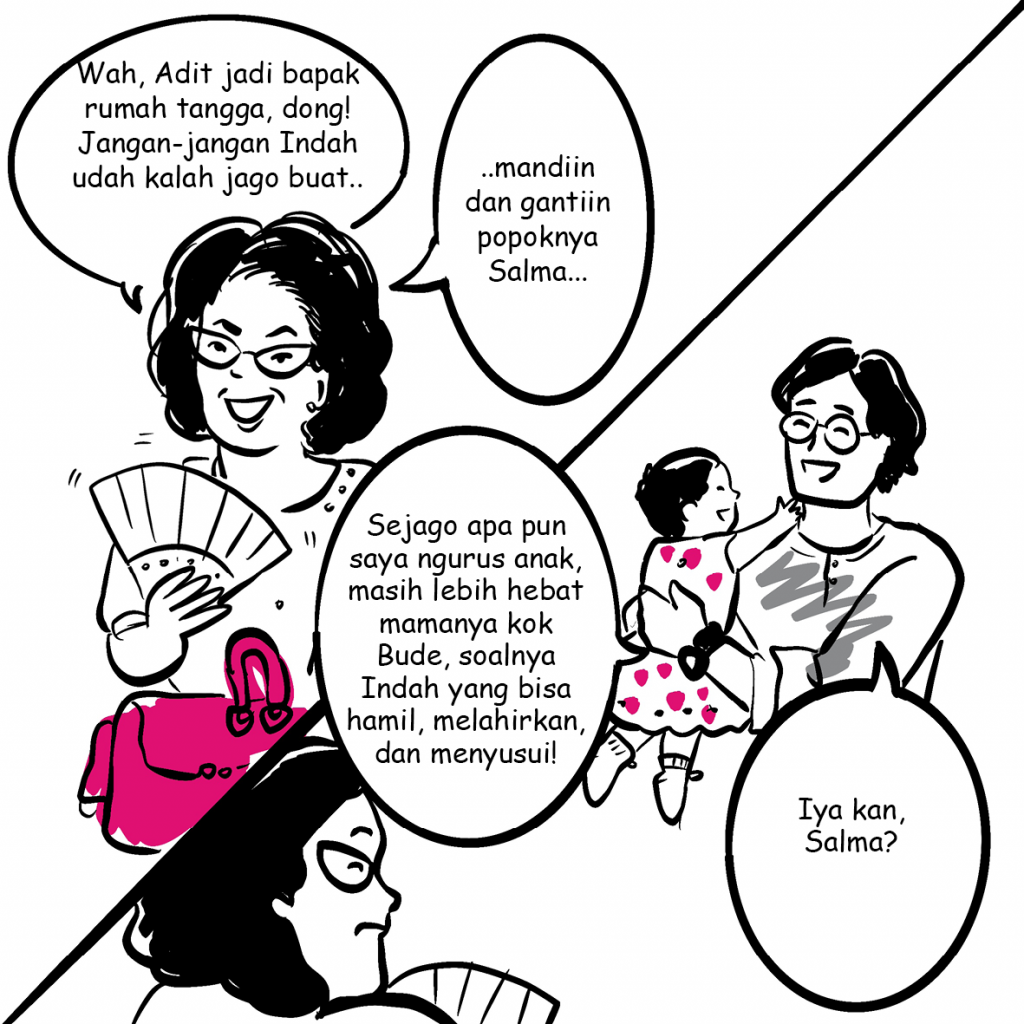

Terlepas dari kapabilitas perempuan untuk melakukan berbagai tanggung jawab tersebut, ini jelas berkaitan dengan pola pikir diskriminatif dan bias gender. Masih banyak pihak menganggap orang-orang berpenampilan macho, lebih kuat dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih. Sementara perempuan yang “lemah gemulai” terjebak di ruang gerak yang terbatas.

Baca Juga: Bentuk Diskriminasi Gender di Tempat Kerja dan Cara Mengatasinya

Kurangnya Implementasi UU Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Meskipun Indonesia telah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, atau Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), pelaksanaannya masih belum maksimal. Ini juga yang menyebabkan para perempuan pekerja di bidang event masih mengalami diskriminasi.

“Perlu diakui ada banyak perkembangan yang diupayakan pemerintah untuk menghapus diskriminasi, seperti keberadaan UU KDRT dan UU Perkawinan Anak, itu kan contoh produk perundang-undangan yang berpihak pada perspektif gender,” tutur Ketua Yayasan Kalyanamitra dan anggota CEDAW Working Group Indonesia (CWGI), Listyowati, dalam wawancara bersama Magdalene pada (23/9).

Namun, menurutnya kondisi Indonesia memprihatinkan karena masih terdapat program UU yang sangat bias gender dan mendiskriminasikan perempuan, misalnya Peraturan Daerah (Perda) Syariah.

Menjadi kewajiban negara untuk menegakkan dan menyamakan perspektif kesetaraan gender, agar para stakeholders maupun pihak swasta seperti penyelenggara atau perusahaan event, dapat berpartisipasi menghapus diskriminasi terhadap pekerja perempuan.

“Kalau negara ikut dan punya kebijakan jelas terhadap kesetaraan gender, pasti tujuan itu bisa tercapai. Seandainya negara saja tidak berperan dan tidak punya ketegasan, perempuan akan mengalami diskriminasi secara terus menerus,” terangnya.

Ia menambahkan, sulit bagi masyarakat sendiri untuk mendorong pihak swasta agar memenuhi hak perempuan.

Pun kondisi saat ini masih jauh dari yang dicita-citakan, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Alasannya, di berbagai bidang seperti politik, kesehatan, seksualitas, pendidikan, dan desa masih banyak terjadi.

Sebagaimana tertulis dalam laporan CWGI, yang dipublikasikan dalam situs Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) untuk Dialog Konstruktif pada Oktober mendatang, tidak ada peraturan nasional untuk menghentikan kekerasan dan pelecehan terhadap pekerja, sehingga mereka yang menjadi korban tidak dapat menuntut haknya.

Baca Juga: 5 Tips Jadi HRD Profesional untuk Lingkungan Kerja Setara

Selain itu, Listyowati menuturkan tantangan CWGI dalam menerapkan perlindungan dan pemajuan hak perempuan pekerja, seperti tidak ada kejelasan negara untuk melaksanakan komitmennya membangun perspektif dan kesetaraan gender, serta memenuhi hak perempuan pekerja.

Hal ini berhubungan dengan pihak swasta, dan membicarakan pekerja, artinya berkaitan dengan mereka.

“Kita melihat pihak swasta masih melakukan kekerasan, untuk melakukan gender mainstreaming pun masih sulit. Lalu mereka hanya mendengarkan negara, sedangkan negaranya malah tunduk terhadap hal tersebut. Bagaimana enggak rumit?” katanya.

Ciptakan Ruang Kerja Inklusif dan Kondusif

Terdapat empat indikator yang perlu diterapkan untuk menciptakan ruang kerja inklusif dan kondusif bagi perempuan, yaitu tidak membedakan kesempatan, akses, kontrol dan manfaat, serta partisipasi.

Dari keempat indikator tersebut akan diimplementasikan dalam tahap perekrutan pekerja, penempatan pekerjaan, pembagian tanggung jawab kerja, pemberian upah, serta perlindungan hak dan jaminan, sebagaimana tertera dalam Pasal 11 CEDAW.

Baca Juga: Kantor Berbudaya Maskulin Tambah Beban bagi Pekerja Perempuan

“Hak kesehatan reproduksi perempuan juga perlu diperhatikan karena memiliki kekhususan, misalnya memberikan cuti hamil, haid, lalu kesempatan menyusui atau memerah ASI di ruang laktasi yang bersih dan higienis,” ujar Listyowati.

Menurutnya, penting bagi perempuan bersikap kritis sebelum memutuskan bekerja di sebuah perusahaan. “Kita harus paham jenis pekerjaan, hak dan kewajiban, serta kejelasan kontrak kerjanya seperti apa. Supaya ada kejelasan tentang lingkungan kerjanya,” jelasnya.

Yang disayangkan, perempuan kurang memperhatikan hal-hal tersebut karena membutuhkan pekerjaan dan mengutamakan menerima penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bersedia melakukan apa pun pekerjaannya. Secara sepihak, tentu ini menguntungkan perusahaan.

Kemudian, para pekerja perempuan yang berjuang menuntut haknya di tempat kerja, dapat membentuk komunitas untuk mengekspresikan kebutuhannya. Dari sini, mereka memiliki pengaruh cukup besar dan memiliki potensi didengarkan oleh para petinggi perusahaan.

Sebenarnya, ini tak hanya kewajiban pekerja perempuan, tetapi seluruh lapisan masyarakat berperan untuk tetap saling mengedukasi isu ketidakadilan gender.

“Ini kewajiban bersama untuk meningkatkan kapasitas terhadap masyarakat, khususnya perempuan, agar paham dan kritis tentang ketidakadilan dan diskriminasi yang harus dilawan,” ucapnya.

Read More