Gara-gara Stigma Janda Media, Ibu Tunggal Sulit Berkarier

Cap ‘perempuan tidak benar’ sampai disebut janda kesepian sebagai bahan olok-olok untuk diseksualisasi terus ditempelkan pada status ibu tunggal atau janda. Bagi ibu satu anak Sagita Ajeng Daniari, stigma negatif sudah jadi makanan sehari-harinya bersama kawan ibu tunggal di komunitas Single Moms Indonesia. Sebuah komunitas yang menjadi ruang nyaman serta aman ibu tunggal untuk bebas dari penghakiman masyarakat.

Namun, kata Ajeng, beban ibu tunggal tidak berhenti di sana sebab ada polemik lain yang jarang disorot: Kesulitan mencari pekerjaan dan membagi waktu untuk bekerja. Ajeng sendiri bekerja sebagai media and public relations untuk sebuah studio animasi serta public relation and partnership untuk Single Moms Indonesia. Akan tetapi, kesulitan dalam karier yang dihadapi ibu tunggal itu menjadi cerita lazim di komunitasnya. Apalagi untuk ibu tunggal yang masih dalam proses healing, ujarnya.

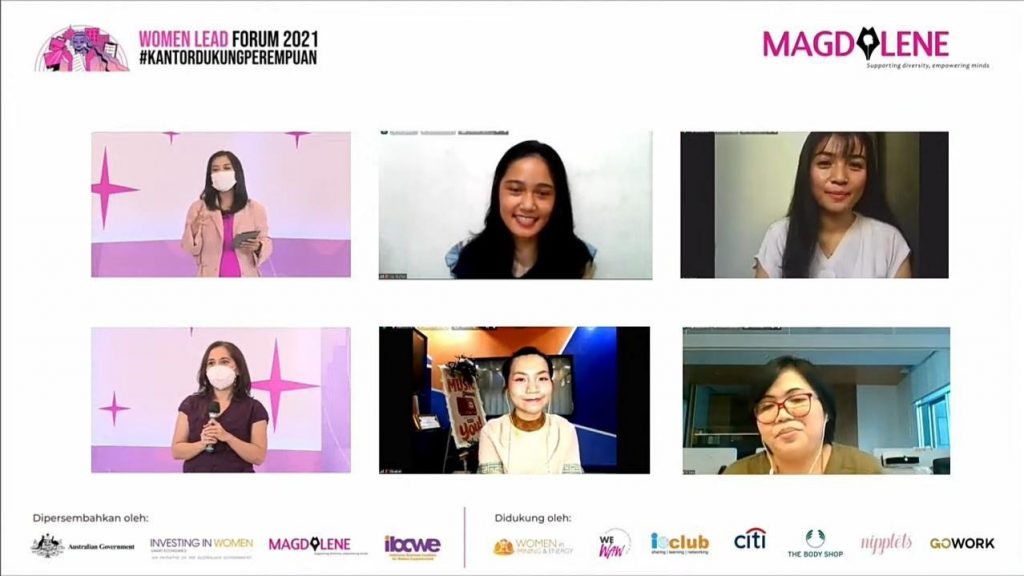

“Terutama di masa pandemi ini ada peningkatan angka perceraian atau pasangannya meninggal karena COVID-19. Lalu perempuan yang belasan tahun menjadi ibu rumah tangga apakah dia sudah siap untuk bekerja secara psikologis?” kata Ajeng dalam webinar “Work-life Balance: Creating Healthy and Equal Partnership at Home” oleh Yayasan Pulih, (17/3).

Jika merujuk pada peningkatan perceraian, mengutip Databoks Katadata, Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan terdapat 447.743 kasus perceraian selama 2021. Angka tersebut meroket drastis dibandingkan 2020 dengan 291.677 kasus perceraian. Sebagian besar penggugat cerai merupakan istri dengan alasan situasi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami.

Selain itu, lanjut Ajeng, saat ibu tunggal sampai pada tahap wawancara untuk sebuah pekerjaan, pertanyaan jamak semacam, “Kamu janda, jadi bagaimana cara mengatur waktu? Keganggu enggak?”

“Itu bukan suatu hal yang wajar dilontarkan. Ada masa probation tiga bulan dan kalau di CV dan portofolio dia qualified bisa dikasih kesempatan. Jika tidak, maka jangan,” imbuh Ajeng.

Terkait pengasuhan anak saat ibu tunggal sedang bekerja, pengeluaran tambahan untuk menitipkan anak ke tetangga, kerabat, atau penyedia layanan seperti daycare menjad satu hal yang sulit dihindari.

“Mau tidak mau itu menjadi salah satu solusi. Atau ada yang akhirnya memilih untuk tidak bekerja dan membuka usaha sendiri. Kalau anggota kami, beberapa mengambil kerja freelance dan menjaga anak di rumah,” jelasnya.

Baca juga: Pedihnya Nasib Ibu Tunggal Lawan Stigma di Kantor

Media Massa Ikut Langgengkan Stigma

Ajeng mengatakan, walaupun sekarang sudah banyak ibu tunggal mendobrak narasi negatif yang menghambat karier ibu tunggal dengan ungkapan ibu single fighter yang berdaya, stigma tersebut sulit menghilang sebab menjadi warisan turun-temurun di masyarakat.

“Saya belajar dari diri sendiri dan sahabat di komunitas, kami ingin punya kesempatan yang sama seperti perempuan lain dari hal pekerjaan dan sosial di masyarakat. Namun, tidak bisa dimungkiri masih ada yang bilang, ‘janda sih, makanya nikah lagi’,” kata Ajeng.

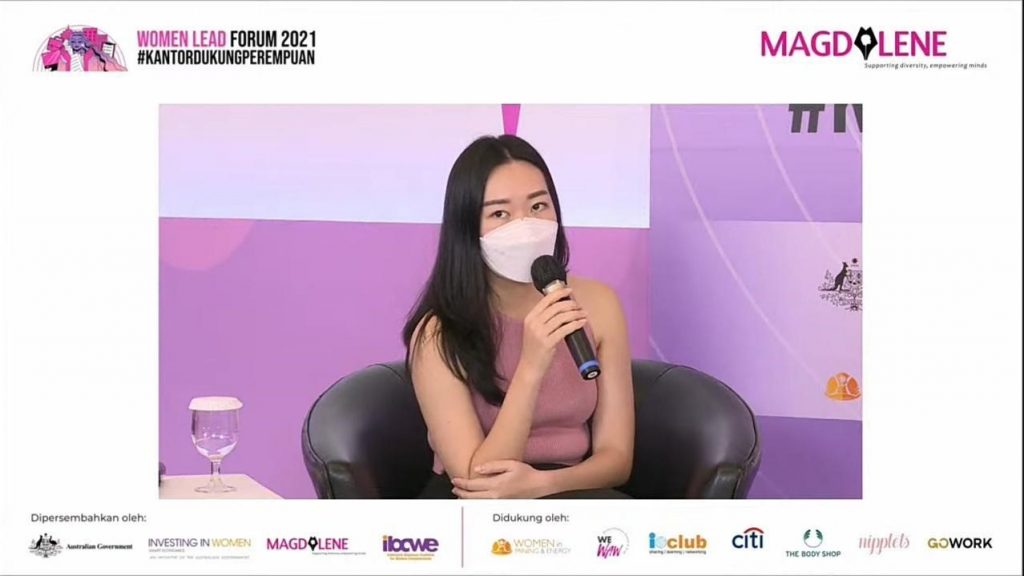

Menurut Pemimpin Redaksi dan Co-Founder Magdalene, Devi Asmarani, langgengnya stigma kepada janda itu dipengaruhi media yang kerap melakukan seksualisasi terhadap ibu tunggal. Dalam pembingkaian berita status janda kerap diikuti embel-embel seksi, cantik, dan gatal. Alasan media terus membuat pemberitaan mengobjektifikasi perempuan sebab menjadi strategi operasional dan bisnis untuk menggaet khalayak dengan judul berita clickbait.

“Ini praktik kotor at the expense of women dengan headline yang clickbait, mengobjektifikasi perempuan, dan menggunakan lensa moralitas ketika merepresentasikan kelompok tertentu, terutama marginal,” kata Devi dalam webinar yang sama.

Dia melanjutkan, pemberitaan yang tidak sensitif gender berpengaruh pada persepsi publik terhadap dunia, ide, dan aspirasi. Selain itu, ikut berdampak pada pandangan terkait peran gender yang rigid dan tradisional. Pemberitaan tentang perempuan CEO, misalnya, selain diobjektifikasi akan muncul pemberitaan yang mempertanyakan pilihan suaminya menjadi bapak rumah tangga, alih-alih menunjukkannya sebagai dobrakan.

Baca juga: Tidak Bekerja sampai Bukan Pemimpin, 4 Miskonsepsi Kodrat Perempuan

Garis besarnya, praktik media yang maskulin dan misoginis tersebut tidak mempertimbangkan sudut pandang perempuan untuk konsultasi isu keberagaman, ujarnya.

“Kalau mau melihat yang terjadi saat ini masih sangat kurang (perempuan pengambil keputusan di media maupun narasumber). Perempuan (narasumber) di media berita, misalnya, secara global hanya sekitar 24 persen diwawancara koran, TV, dan internet,” kata Devi.

Di Indonesia sendiri, pada 2018 Tempo Institute serta Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) menemukan dari 22.900 narasumber yang dikutip media hanya 2.525 perempuan atau hanya 11 persen dari jumlah itu. Media cenderung memilih narasumber laki-laki untuk isu politik, IT, dan ekonomi, walaupun tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut, sebab menilai perempuan sulit diakses untuk diminta pendapatnya.

“Melihat dampak yang dimiliki media dalam membentuk persepsi dan peran gender, disayangkan media mengekalkan ketidaksetaraan gender lewat representasi yang minim dan buruk,” tandasnya.

Sementara itu, Nurasiah Jamil, Operational Manager dari Yayasan Rumah KitaB menyatakan, akses dengan media dan tokoh agama juga mempengaruhi tingkat moderat pemahaman agama seseorang. Semakin moderat seseorang, maka semakin menerima perempuan bekerja. Selain itu, jika mengonsumsi konten media yang menghambat perempuan berperan di ruang publik, maka akan mengkonfirmasi peran gender yang kaku itu.

“Pandangan agama mendorong kembali ke rumah ada beberapa poin, seperti kalau tidak dapat izin suami tidak bisa bekerja, perempuan tidak pantas menjadi pencari nafkah utama, mengalami beban ganda dan menghalangi keterlibatan sampai kepemimpinan di ruang publik,” ujarnya.

Baca juga: Dari Budaya sampai Agama, Ini 4 Hal yang Hambat Perempuan Berkarier

“Support System” Ibu Tunggal

Menurut data BPS, pada 2020 ada sekitar 50,70 juta perempuan pekerja di atas usia 15 tahun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 49,40 juta orang. Untuk semakin mendorong partisipasi perempuan di ruang kerja, Nurasiah mengatakan perlu didorong advokasi oleh tokoh kunci, seperti pengusaha, media, figur keagamaan, dan orang-orang yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan.

“Untuk menciptakan masyarakat perempuan bekerja perlu memberikan akses terbuka terhadap pandangan agama yang mendukung perempuan bekerja. Karenanya, kampanye bersama sangat diperlukan. Pengakuan sosial dan politik bahwa perempuan mengalami beban rangkap, dan kebijakan agar laki-laki dan perempuan melakukan pengasuhan,” tambahnya.

Sementara Devi berpendapat, di media sendiri perlu lebih banyak representasi perempuan di posisi pengambil keputusan agar berdampak pada konten di media. Akan tetapi, perlu digarisbawahi, meski ada perempuan di jajaran eksekutif tidak serta-merta menjamin media itu akan sensitif gender. Pasalnya, tidak semua memiliki pemahaman itu dan paham kesetaraan gender.

“Kita harus memperkuat perspektif gender ini sebab di ruang redaksi juga terbentur dengan editor yang belum sensitif gender. Selain itu, tugas kita sebagai konsumen untuk berhenti membaca dan membeli. Kekuatan konsumen ini yang luput disorot dan bisa mengajak masyarakat untuk memperkuat hal ini,” kata Devi.

Untuk ibu tunggal, Ajeng mengatakan, dukungan dari support system, seperti teman, tetangga, dan keluarga menjadi sangat penting agar ibu tunggal dapat terus berkiprah di ruang profesional. Pasalnya, kadang ibu tunggal tidak hanya mencari pekerjaan untuk anaknya, tetapi anggota keluarganya yang lain, seperti orang tua maupun saudara.

“Yang paling penting dari rumahnya sendiri, punya support system dan menjaga di rumah. Misalnya, oke ibunya bekerja, anaknya (dijaga) sama tante atau kakek dan neneknya,” ujarnya.

Ilustrasi oleh Karina Tungari

Read More