Beban Pekerja Perempuan Generasi ‘Sandwich’ Berlapis

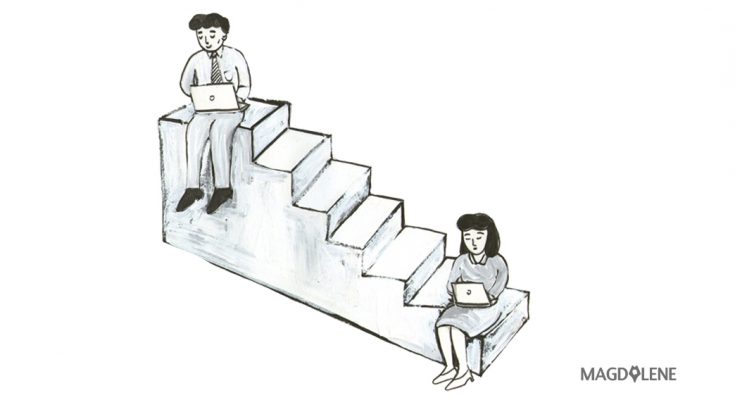

Di tengah beragam kendala yang mengadang perempuan di tempat kerja untuk melangkah ke posisi atas, menjadi generasi sandwich menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Selain harus mengemban tugas domestik yang sering dilekatkan masyarakat kepadanya, seperti mengurus rumah dan anak, perempuan generasi sandwich mesti mengurus orang tua atau anggota keluarga lainnya. Hal ini tidak hanya membebani secara finansial, tetapi juga mendatangkan beban mental dan kelelahan fisik yang berat saat ia mesti mengurusi kedua pihak keluarganya.

Sebuah hasil riset yang dimuat di The New York Times menunjukkan bahwa responden yang dikategorikan generasi sandwich mengalami penurunan pemasukan lantaran terpaksa mengurangi jam kerja, atau bahkan mengundurkan diri karena harus memenuhi tanggung jawab mengurus keluarganya. Sistem kerja yang mengharuskan karyawan datang ke kantor berkontribusi juga dalam pengambilan keputusan mereka untuk mengundurkan diri dan menjadi beban pekerja perempuan.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan orang tuanya, perempuan generasi sandwich juga sering kali harus mengambil beberapa pekerjaan tambahan. Selain berkonsekuensi buruk terhadap kesehatannya, hal ini juga berpotensi membuat performa kerjanya kurang optimal. Dampaknya merembet ke berkurangnya kesempatan untuk bisa mendapatkan promosi atau mengemban tanggung jawab lebih, sebagai perempuan pemimpin misalnya.

Jika perempuan mendapat tawaran promosi kerja dan menuntutnya untuk pindah domisili, atau harus mengikuti pelatihan cukup lama dari kantor, ia dapat mengalami dilema karena tidak bisa meninggalkan keluarganya. Alhasil, peluangnya untuk menduduki posisi lebih tinggi pun melayang dan kariernya cenderung jalan di tempat.

Minim Infrastruktur Menjadi Beban Pekerja Perempuan

Tidak hanya perkara budaya patriarkal saja yang menghambat laju karier perempuan, terbatasnya infrastruktur pendukung pekerja yang memiliki anak kecil, seperti tempat penitipan anak (daycare), menjadi kepelikan lain. Tempat penitipan anak tidak tersedia secara luas dan biayanya bisa mahal, mulai Rp3 juta-Rp10 juta. Sementara opsi menitipkan anak kepada orang tua atau pihak lain tidak selalu tersedia.

Sebuah riset tahun 2018 di Amerika Serikat menemukan bahwa tingginya biaya daycare menyebabkan sekitar 13 persen penurunan jumlah ibu bekerja yang memiliki anak balita.

Baca juga: Kantor Berbudaya Maskulin Tambah Beban bagi Pekerja Perempuan

Hal ini dialami pula oleh Vivin, 31, ibu dari seorang balita yang memutuskan keluar dari pekerjaannya setelah punya anak karena menyewa pengasuh atau menitipkan anak terlalu tinggi biayanya. Kisaran biaya tempat penitipan anak adalah sekitar Rp3 juta-Rp10 juta per bulan, sementara pengasuh mulai dari Rp1 juta-Rp1,5 juta.

“Gaji saya di kantor lama enggak seberapa. Kalau saya lanjut kerja pun, uang akan lebih banyak keluar buat bayar pembantu atau daycare aja. Belum lagi mesti keluar uang buat transpor dan makan,” katanya.

Dalam riset Leila Schochet, analis kebijakan untuk anak usia dini, yang dipublikasikan di American Progress, disebutkan bahwa pada Maret 2019, hampir 2.000 ibu bekerja di Amazon menuntut perusahaan tersebut memberikan fasilitas daycare. Pasalnya, ketiadaan daycare di sana menghambat karyawati bertalenta untuk menjajaki tangga karier lebih tinggi. Tidak hanya itu, kolega-kolega mereka juga banyak yang keluar lantaran tidak bisa menitipkan anaknya yang masih kecil.

Mobilitas dan Keamanan Perempuan

Selain ketersediaan daycare, masalah jarak rumah-kantor dan ketersediaan transportasi menjadi isu lain yang menyandung perempuan bekerja. Tingginya harga properti di pusat kota membuat banyak keluarga muda yang membeli rumah di daerah pinggir atau luar kota. Ini berimbas pada panjangnya perjalanan yang mesti ditempuh seorang pekerja kantoran, sehingga menyita banyak waktu dan tenaga mereka.

“Transportasi menjadi faktor yang mendorong perempuan untuk berhenti bekerja. Kalau harus melakukan perjalanan 1,5 jam sekali jalan, dia kehilangan tiga jam setiap hari dengan keluarganya,” kata Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia, lembaga yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan anak perempuan.

Tidak hanya soal hilangnya kesempatan bersama keluarga lebih lama, masalah mobilitas ke kantor juga menyangkut keamanan diri perempuan pekerja. Pada siang hari saja, ancaman terhadap keamanan perempuan di moda transportasi cukup tinggi seiring maraknya kasus pelecehan dan tindak kriminal lainnya. Situasi menjadi kian rentan bagi perempuan ketika pekerjaannya menuntut dia untuk pulang larut malam, ketika potensi terjadinya tindak kriminal meningkat.

“Saat perempuan ditempatkan kerja di lokasi yang jauh dari keluarga, keluarganya juga akan berpikir, apa aman bila anak perempuan atau pasangannya bekerja di sana?” kata Dini.

Baca juga: ‘Glass Ceiling’ dan Faktor Lain yang Halangi Perempuan Naiki Jenjang Karier

Para Perempuan Memilih Melepas Pekerjaan

Tidak jarang ekspektasi masyarakat terhadap peran perempuan secara tradisional memukul mundur perempuan dalam perjalanan kariernya. Jikapun ia tetap tampil prima di kantor, orang-orang kerap bertanya, “Bagaimana caramu mengatur waktu kerja dan mengurus rumah tangga?”, sementara hal serupa tidak ditanyakan kepada laki-laki. Atau bila rumah tangganya kandas atau anaknya kurang terurus, ia mesti siap berhadapan dengan penghakiman sekitarnya yang menyalahkan keputusan dia untuk bekerja.

Situasi kian tak menguntungkan bagi perempuan bekerja saat ia berada di kantor yang tidak memberikan kelonggaran atau sistem kerja fleksibel dan aneka fasilitas penunjang bagi karyawati yang sudah memiliki anak. Dengan adanya beban kerja yang menyita waktu dan energi, sebagian perempuan pada akhirnya memilih keluar dari pekerjaannya dan mengambil satu peran: Di ranah domestik saja.

Perkara menyeimbangkan kehidupan pribadi dan kantor menjadi lebih pelik bagi karyawati muda yang berkeluarga. Riset Eunike Krissetyanti terhadap sejumlah pegawai negeri sipil perempuan di Yogyakarta menemukan, perempuan di posisi eselon rendah umumnya baru menikah dan punya anak sehingga anaknya membutuhkan perhatian lebih dibanding anak-anak perempuan di posisi eselon menengah dan atas. Tuntutan peran domestik perempuan ini membuat pegawai negeri muda lebih mengesampingkan kariernya dibanding keluarga.

Untuk menyiasati kondisi yang menyandung perempuan dalam berkarier ini, Dini merekomendasikan kantor-kantor mulai mengubah sistem kerja yang tadinya “kaku” dan menuntut semua karyawan datang ke kantor, menjadi lebih fleksibel agar menguntungkan perempuan yang menjalani peran ganda.

“Sistem kerja fleksibel bisa menjadi efektif. Dengan adanya sistem itu, perempuan bisa mengatur antara tanggung jawab sebagai pekerja dan ibu rumah tangga,” ujar Dini.

Seiring dengan pergeseran sistem kerja ini, Dini menyarankan agar pembagian peran dalam keluarga perempuan pekerja diperbaiki. Baik laki-laki maupun perempuan idealnya sama-sama berpartisipasi dalam mengurus rumah. Selama perubahan lingkungan kerja tidak diiringi dengan perubahan di lingkungan keluarganya, perempuan masih akan kesulitan menapaki jenjang karier lebih tinggi di kantornya.

Read More