Baru-baru ini, warganet membicarakan praktik magang mahasiswa yang umumnya tak mendapatkan upah. Ada yang pro, ada juga yang kontra dengan alasan beban kerja yang cukup berat.

Soal magang sendiri secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2020, sering dianggap sebagai sarana praktik sebelum memasuki dunia kerja, memperoleh jejaring profesional, hingga pengembangan kapasitas individu.

Sayangnya, meski para pemagang dipekerjakan penuh waktu layaknya pekerja, Pemernaker tersebut tak mengamanatkan kompensasi berupa upah dan hanya berupa uang saku yang meliputi “biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan” yang layak.

Yang lebih parah lagi justru adalah peserta magang akademik, utamanya yang melibatkan pelajar dan mahasiswa.

Relasi kerja yang diatur dalam Permenaker di atas, sebenarnya merujuk pada “percantrikan” (apprenticeship), yakni pelatihan sebelum pekerja ditempatkan ke posisi jabatan tertentu. Sedangkan, magang yang melibatkan pelajar dan mahasiswa bukan bertujuan untuk itu, melainkan untuk tujuan pembelajaran (internship) – dan kegiatan ini belum memiliki payung hukum yang formal di Indonesia.

Akibatnya, meski juga kerap dipekerjakan secara penuh waktu, pemagang akademik bahkan tak mendapat hak uang saku sama sekali.

Hasil sementara dalam penelitian saya (belum dipublikasikan) memberi gambaran bagaimana alih-alih mengasah kompetensi pemagang, praktik magang akademik justru menempatkan mereka dalam posisi yang rentan di tempat kerja. Banyak dari mereka bekerja penuh waktu tanpa upah dan hak kerja layak.

Studi ini melibatkan 215 responden pekerja magang selama menjadi pelajar atau mahasiswa.

Berdasarkan jenjang pendidikan mereka ketika magang, sebanyak 88 persen merupakan mahasiswa sedangkan 12 persen berjenjang sekolah menengah. Di antara mahasiswa, sebanyak 66 persen dari rumpun ilmu sosial dan humaniora sedangkan 34 persen dari rumpun ilmu sains dan teknologi.

Instansi magang mereka berada di sektor lembaga publik (44 persen), swasta (41 persen), dan sebanyak 15 persen lainnya tersebar di sektor lain seperti Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D), sektor pendidikan, dan nonprofit.

Baca juga: 9 Jurus Penting Sebelum Sah Jadi Anak Magang

Lemahnya Pemagang Akademik dalam Hierarki Kerja

Akibat absennya regulasi, banyak pemberi kerja di Indonesia menyamakan beban kerja pemagang akademik setara dengan pekerja formal.

Misalnya, mayoritas pemberi kerja sering menerapkan durasi kerja 8 jam per hari atau 40 jam per minggu sesuai Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan. Padahal, regulasi ketenagakerjaan berlaku hanya jika ada hubungan pekerja dan pemberi kerja secara formal, bukan dalam konteks magang akademik.

Tak hanya itu, para pemagang dibebankan mekanisme target, kewajiban, kontrol, serta sanksi yang diberlakukan selayaknya pekerja penuh waktu.

Namun, berbeda dengan pekerja, pengelompokan pemagang akademik sebagai orang yang masih belajar atau mencari pengalaman juga membuat mereka rentan ditekan dalam “kultur kepatuhan” terhadap atasan dan instansi.

Seluruh dinamika tersebut membuat pekerja magang akademik justru menanggung beban kerja besar yang menghasilkan nilai bagi pemberi kerja – tanpa timbal balik yang setara buat mereka.

Hasil survei, misalnya, menunjukkan bahwa 53 persen responden pemagang menyatakan mereka seringkali bekerja di luar jam kerja hingga terpaksa membawa pekerjaan ke rumah karena beban kerja yang tinggi. Target yang harus mereka selesaikan juga setara dengan pekerja.

Ini bisa berupa penanganan keluhan pelanggan, rapat, membuat laporan, menginput data, atau observasi yang menyebabkan pemagang bekerja lembur.

Bahkan, beberapa menyatakan pernah bekerja lembur sampai dini hari, dan 3 persen responden bekerja lebih dari 8 jam per hari untuk menyelesaikan target.

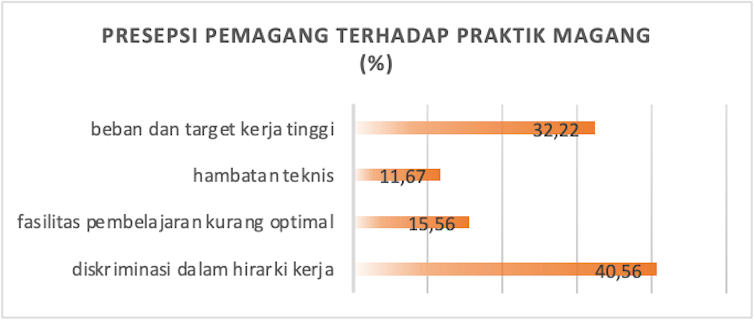

Tak hanya itu, para responden kami juga melaporkan berbagai tekanan kerja akibat beberapa hal lainnya, termasuk:

- hambatan teknis yang meliputi miskomunikasi, alat dan instrumen kerja yang tidak berfungsi, dan pendelegasian tugas yang buruk,

- fasilitas pembelajaran yang tidak sesuai ekspektasi mulai dari minimnya ruang untuk berpendapat hingga mentor yang kurang handal dan responsif, serta

- diskriminasi karena status mereka sebagai pemagang yang posisinya dianggap rendah.

Selain itu, sebanyak 72,6 persen responden menyatakan tidak memiliki kesempatan untuk memilih minat pekerjaan dan kompetensi yang mereka inginkan saat magang.

Pemagang justru hanya bisa menerima beban kerja yang diberikan oleh tempat magang, bahkan oleh oknum pekerja yang melimpahkan beban kerja penuh waktu mereka pada pemagang.

Baca Juga: 10 Tips Buat Kamu yang Baru Lulus dan Mau Lamar Kerja

Mayoritas Tak Diupah dan Tanggung Ongkos Sendiri

Meski sering menanggung beban dan target kerja yang sama dengan pekerja penuh waktu, kekosongan hukum dan kerangka kerja pemagang akademik sebagai “pembelajar” membuat mereka tidak punya jaminan hak-hak kerja yang layak dan adil.

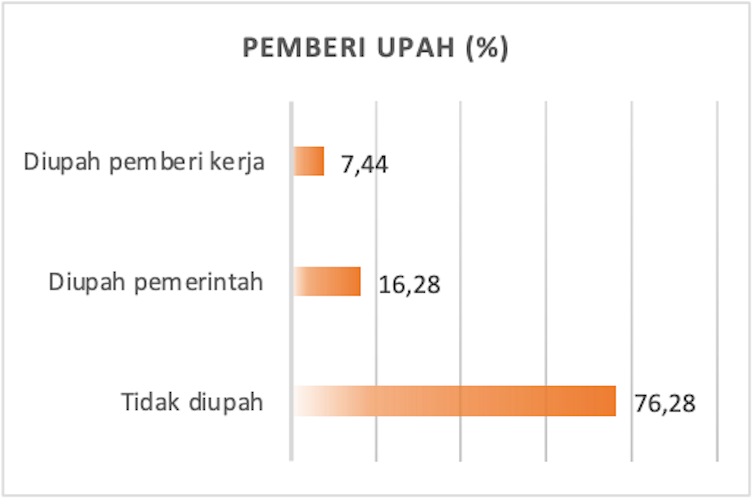

Banyak dari mereka harus mengandalkan “kebaikan hati” pemberi kerja untuk memberikan upah. Misalnya, hanya 23,72 persen responden pemagang akademik menyatakan menerima upah.

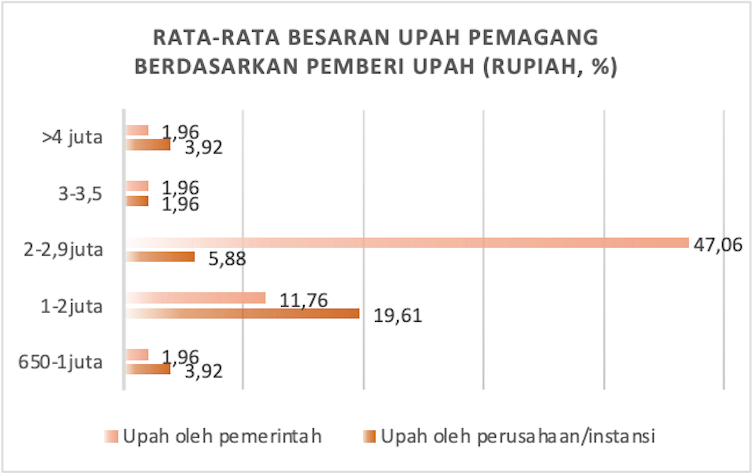

Di antara mereka, mayoritas yang dibayar oleh perusahaan hanya berkisar Rp1-2 juta.

Sedangkan, bagi mereka yang melaksanakan program magang pemerintah, seperti lewat Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mayoritas dibayar sebesar Rp2-2,9 juta.

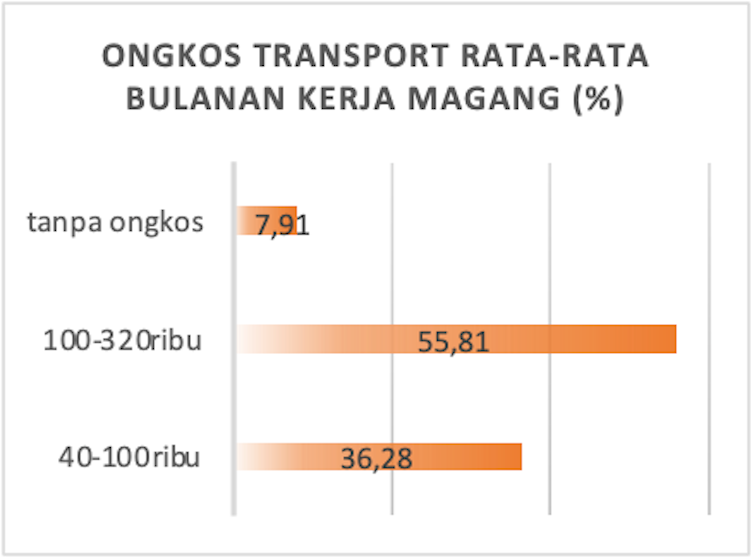

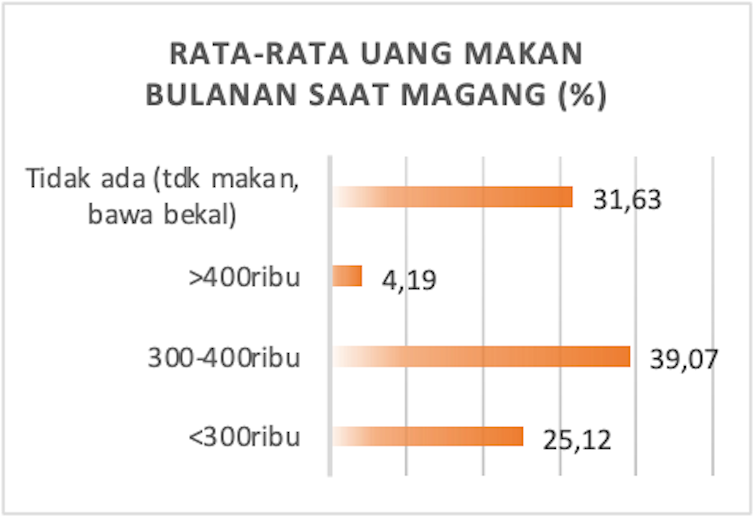

Ongkos produksi yang harus ditanggung oleh pemagang akademik pun menjadi salah satu persoalan besar. Sebanyak 65,58% responden menyatakan tidak diberikan kompensasi ongkos transportasi dan uang makan.

Bagi mereka yang menerima, besarannya per bulan mayoritas hanya berkisar Rp 200-400 ribu.

Padahal, banyak pemagang harus menanggung ongkos transportasi dan uang makan sebesar Rp400-720 ribu per bulan. Banyak dari mereka membayar bahan bakar kendaraan dan banyak pula yang menggunakan moda transportasi umum untuk pulang dan pergi magang.

Baca Juga: 7 Tips Menjaga ‘Work-Life Balance’ Buat ‘Fresh Graduate’

Pemangkasan Biaya Produksi

Relasi kerja magang akademik juga menunjukkan adanya fenomena penggeseran risiko kerja dan ongkos produksi dari perusahaan ke pemagang.

Pada sektor swasta atau profit, ada banyak kasus juga ketika kompensasi justru diberikan oleh negara, misalnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang disebutkan sebelumnya.

Sebagai gambaran, lewat skema magang akademik seperti pada program MBKM, ada kisaran Rp55,9-78,3 miliar anggaran yang seharusnya menjadi ongkos pengupahan dari 216 perusahaan “mitra” yang justru ditanggung oleh pemerintah.

Padahal, skema ini mempermudah perusahaan melihat dan menguji talenta, kecocokan, dan kualifikasi profesional spesifik dari pegawai – dengan biaya rendah atau bahkan tanpa ongkos rekrutmen.

Di satu sisi, program ini pada kenyataannya memang memfasilitasi program magang yang lebih layak pada pekerja magang.

Di sisi lain, mekanisme ini menunjukkan adanya penyimpangan amanat regulasi kewajiban hak atas upah layak dalam relasi kerja yang idealnya dibebankan pada pemberi kerja.

Selain itu, karena adanya batasan kuota, tidak semua pendaftar program magang yang diupah pemerintah, dapat diterima.

Baca Juga: 7 Tips Latihan ‘Interview’ Kerja demi Pikat HRD

Mendorong Program Magang Layak

Dalam praktiknya, alih-alih ditempatkan sebagai pembelajar, mayoritas pemagang akademik justru terjebak dalam sistem sukarelawan (volunteer) yang hanya mengandalkan kebaikan hati pemberi kerja untuk sekadar mendapatkan kompensasi atas ongkos produksi.

Dengan skema ini, posisi tawar pemagang – apalagi pemagang akademik – yang secara politik lebih lemah menyebabkan mereka sering kali harus pasrah dengan mekanisme kerja yang rentan.

Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk menutup celah regulasi yang ada terkait pemagangan, baik akademik dan nonakademik. Harus ada kerangka hak dan kewajiban yang adil, beserta mekanisme pendisiplinan untuk pemberi kerja, agar tidak ada lagi praktik magang yang tidak layak.

Menegaskan kelayakan upah atau uang saku juga dapat mencegah praktik ketidakadilan karena timpangnya ongkos produksi yang dibebankan pada pemagang. Batasan minimum ini perlu dikaji – misalnya menggunakan survei kelayakan upah dan survei pengeluaran ongkos kerja oleh pemagang di setiap daerah.

Jika merefleksikan magang dalam kultur akademik, penting untuk menjamin regulasi yang menempatkan pemagang sebagai pihak otonom agar dapat memilih kompetensi yang mereka ingin dalami selama magang. Target dan beban kerja ditentukan berdasarkan kesepakatan yang demokratis antara pemagang, pemerintah yang menaungi relasi kerja, dan pemberi kerja dengan memperhatikan hak-hak kerja layak.

Anindya Dessi Wulansari, Research Fellow at Institute of Governance and Public Affairs Universitas Gadjah Mada (UGM) and Lecturer, Universitas Tidar Magelang.

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.

Anindya Dessi Wulansari, Research Fellow at Institute of Governance and Public Affairs Universitas Gadjah Mada (UGM) and Lecturer, Universitas Tidar Magelang.